event

子供の頃の七夕(7月7日)のことを覚えていますか? 私は全く覚えていませんが、たぶん短冊に願い事を書いていたんだと思います。 もしかしたら小学校の給食ではメニューが違っていたような…デザートが追加されていたような…そんな記憶があります(笑) でも、七夕では「短冊に願い事を書く」って誰でも知っている風習ですが、これって一体なぜなんでしょう?

七夕が終わったらやらなきゃいけないのが、七夕飾りの処分についてですね。 でも、どうやって処分すればいいんでしょう? 特に何も気にならないのであれば適当に片付けておけばいいんですが、ちゃんと飾った七夕飾りや願い事をおざなりにするのは良くない気がしますよね。 七夕ならではの処分方法というのがあるんでしょうか。

七夕の食べ物といえば「そうめん」です。 七夕にそうめんを食べる風習があるって知ってましたか?大昔からある風習だそうですよ。 私は初めて知りました。なので、七夕にそうめんを食べたことはありません。 そういう風習が色濃く残った地域とそうでない地域では差があったりするのかもしれませんね。 ただ、今回はそうめんについてではなく、七夕の食べ物としてそうめん以外の食べ物を紹介します。

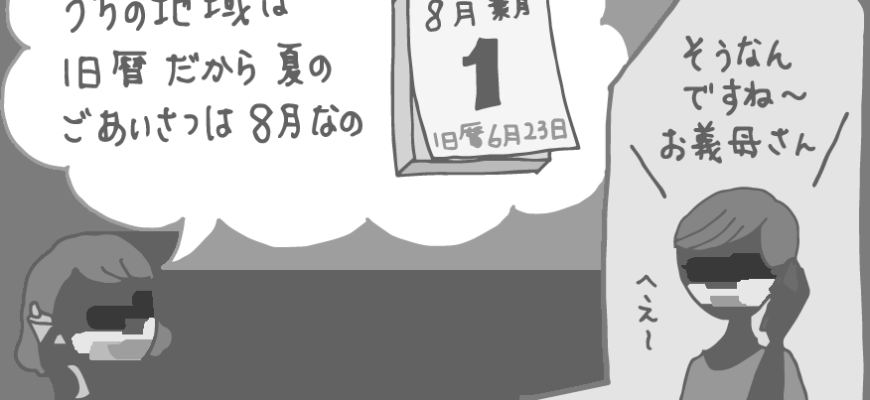

夏が近づくと考えなきゃいけないのが「お中元」ですね。 お中元とかお歳暮とかって正直面倒ですが、そう言ってばかりもいられません。 ちゃんとしないと世間体が気になるし…と思ってる人もいるでしょう。チクチク言われるのも嫌ですしね^^; でも、このお中元っていつ渡すものなんでしょう? お中元の時期っていつからいつまでなのか、意外と分からないですよね。

七夕の食べ物と言えば「そうめん」です。七夕の行事食として有名です。 でも、なぜ七夕にそうめんなんでしょう? 七夕とそうめんって結びつきませんよね。 ウチではそういう習慣がなかったので、七夕にそうめんを食べる風習があるってことを最近知りました。 きっと、私と同じような人は多いと思います。 ということで今回は、七夕とそうめんの関係についてスッキリするためにまとめてみました。