seikatu

夏の暑さってしんどいですよね。 でも暑さの感じ方って人それぞれ。 「自分は暑さに強い!」って思っている人もいれば、「私は暑さに弱い…」と思っている人もいます。 この違いって何なんでしょう? 気持ちの問題?それとも生まれつき違うんでしょうか。 暑さに弱い原因と、その体質改善の可否についてチェックしてみましょう。

雨の日に鼻水が出るってことありませんか? 花粉が多い時期でもないのに、雨の日だとアレルギーがひどくなってるような…そんな気がすることがあります。 これって一体なぜなんでしょう? 花粉症ではないなら何が原因なのか気になりますよね。知れば対策もできるかもしれないし。 雨の日のアレルギー症状について、チェックしておきましょう。

熱中症と熱射病の違いってなんでしょう? 日射病っていうのもありますよね。 最近は「熱射病」「日射病」という言葉を聞かなくなりました。 その代わり…なのかは分かりませんが、「熱中症」という言葉は頻繁に聞きますよね。 ニュースなどでも熱中症って言ってます。 私が子供の頃は「日射病」はよく聞きましたが、「熱中症」は聞いたことがありませんでした。

食事や映画といったデートの際に、男性は女性に奢る(おごる)ことがあります。 女性が奢ることもあるでしょうけど、多くの場合は男性が女性におごっていますよね(若い世代だと割り勘することも多くなってきているけれど)。 男性側は「おごらなきゃカッコ悪い」とか「甲斐性がないと思われるかも」などのように思っている人は多いし、

指紋認証機能を利用していますか? スマホのロック解除のために、パスワードを打ち込むより早くて手軽な指紋認証を利用している人は多いと思います。 とても便利ですよね^^ でも一方で、指紋認証ができなくて困ったことはありませんか? なかなか読み取ってくれないとイライラしますよね。 指紋認証ができない原因はいろいろあります。

学校で禁止されている携帯電話を修学旅行に持っていこうと考えていませんか? 今は高校生はもちろん中学生でもスマホを持っている時代です。(小学生でもかな?) 友達と連絡をとるのも簡単だし、写真を撮ることもできるし、何か緊急のときの連絡手段としても携帯を持っていると安心ですね。 人それぞれ理由は違うと思いますが、できれば修学旅行にも持っていきたいという思いはよく分かります。

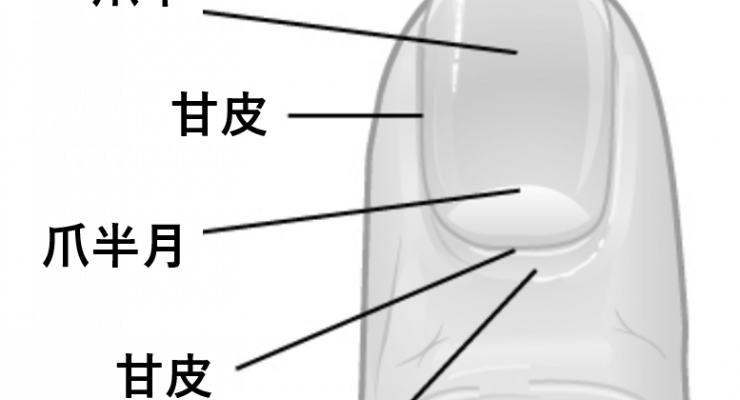

爪を早く伸ばしたいときってありますよね^^ 爪を切りすぎたとき、ネイルをしたいときなど。 爪を噛む癖がある人は、噛んでむしってしまったときなどですね。 爪は、「気づいたら伸びている」ことは多いんですが、伸びるのを待っていると「なかなか伸びないな」って思います^^ 待つと長いんですよね。 そもそも爪は少しずつ伸びるものって理解しているんですが、少しでも早く伸ばしたいときはどうしたらいいんでしょう?

100mlってどれくらいでしょう? 頭の中で「これぐらいの量」ってイメージできますか? 何cc?とか、大さじ何杯?とか、小さじ何杯?とか… イメージできるものとして、100mlの飲み物があると分かりやすいですよね^^ イメージ例として、3食入りの焼きそば(マルちゃん)を作るときに入れる水の量が60mlなので、それの倍いかないくらいとか(笑)

50mlってどのくらい?って思うことありませんか。 500mlならペットボトルを想像すれば分かりやすいですが、50mlだと想像しにくいですよね。 何ccなの? 大さじ何杯? 小さじ何杯? といった疑問も浮かびます。 何か分かりやすい例えがあると助かりますね^^ そこで今回は、50mlってどのくらいなのかについてチェックしていきます。

30mlってどのくらいでしょう? 「30mlは30mlだよ(笑)」と言われるかもしれませんが、どれくらいの量かピンとこない人もいますよね。 想像するのが難しかったりします。 料理をする人はよく分かるかもしれませんが。 そこで今回は、30mlってどのくらいなのかいろんな例え(表現)でチェックしていきたいと思います。