七五三の時期には、神社に行って祈祷してもらったりお参りしたりする人がたくさんいるわけですが、神社に行かないという人もいます。 これから七五三を迎える子供の親御さんの中には「行かなくてもいいかな?」と考えてる人もいると思います。 神社に行かない人の「行かない理由」は何でしょう? また、逆に神社に行くことの良さというのも気になります。

七五三って神社に行って祈祷してもらう人がたくさんいるんですけど、お参りだけするのはありなんでしょうか? 祈祷してもらったほうがいいの?参拝だけするのはどうなの?って心配している人もいると思います。 そして、お参りするだけならどんな服装で行けばいいのかが気になったりもしますよね。 祈祷するなら着物を着たりスーツを着たりするのがよくあるパターンですが、お参りだけならそんな必要はないよね?って思います。

七五三の初穂料は五千円が相場なんでしょうか。(初穂料は「はつほりょう」と読む) よく「お気持ちで」というフレーズを聞きますが、そう言われると「いくらにすればいいの?」と迷ってしまいますよね。 また、相場が五千円だとしたら千円札5枚を包むというのはありなんでしょうか。 他にもいくつか疑問が湧いてきます。

「つぶあん」と「こしあん」どっちが好き?って聞かれたことありませんか? つぶあん派かこしあん派かってよく話題になります。 「きのこの山」と「たけのこの里」と同じですね。 ところで、この「つぶあん」と「こしあん」の違いって知っているでしょうか。 「あんこ」はとっても身近なものですが、違いは何かって聞かれると分からないという人も多いと思います。

冷凍チャーハンをフライパンで炒めること…ありますよね。 電子レンジでチンするよりパラッとなって美味しくなりそうだから。 でもそれをすると、チャーハンがフライパンにくっついてしまってイライラすることがあります。 なぜくっつくんでしょう? フライパンにくっついてしまうと食べる量も減ってしまってガッカリもします。

冷凍チャーハン美味しいですよね^^ 今の冷凍食品は良くできているので、美味しいものがたくさんあってとてもありがたいです。 それに、レンジでチンするだけで食べられるというのは忙しい人にとって大きなメリットです。面倒くさがりな人にもですね。 また、お弁当のメニューとしても冷凍チャーハンは大活躍してくれます。

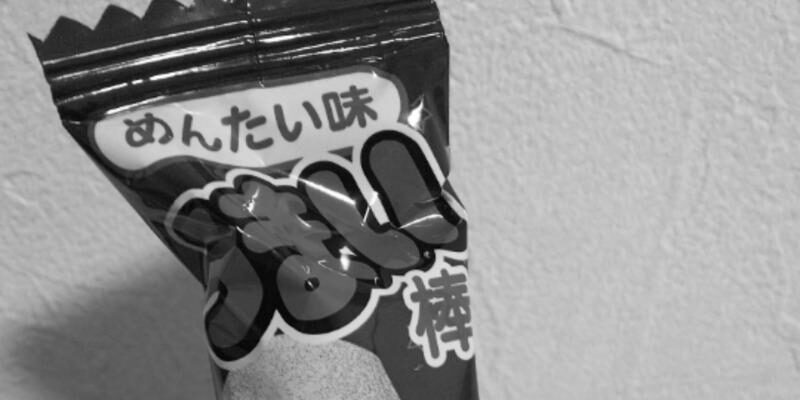

うまい棒と言えば誰もが知っているお菓子ですよね。 一つ10円という安さと、味の種類がたくさんあるのがうまい棒の人気の秘訣です。私は「やさいサラダ味」「チーズ味」「めんたい味」が好きです^^ でも、うまい棒って上手に食べるのがちょっと難しいって思いませんか? 袋を開けるときもボロボロこぼしやすいし、かぶりついて食べるときもこぼしやすいですよね。

国民的駄菓子と言っても過言ではない「うまい棒」。 この名前を知らない人はいないんじゃないかと思えるくらい有名な駄菓子ですよね。 でも、うまい棒のキャラクターについては謎が多いです。 うまい棒のパッケージに描かれているキャラクターは、誰もが知るあのキャラクターにそっくりですよね。 そう、ドラえもんです。

お菓子のロングセラー商品の一つに、うまい棒があります。 1979年から発売されている超有名駄菓子ですね。 子供の頃に食べたことがあるという人が多いと思います。大人なってからは食べる頻度が激減しているかもしれませんね。 実際、私はほとんど食べる機会がありませんし。でも思い出すと食べたくなります^^ そんなうまい棒ですが、今種類はどれくらいあるんでしょう?

お餅にカビが生えることがありますよね。 緑色のカビが。 あれってカビを取ってしまえば、餅は食べても大丈夫なんでしょうか。 ちょっとカビが生えているくらいならその部分だけ削ってしまって食べている人は多いと思います。 もったいないですもんね^^ それに、食べても大丈夫と聞いたことがあるから…という人もいるでしょう。